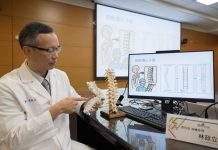

(主流傳媒記者吳敏慈/台南報導)醫師門診時常常需要花時間跟病人解釋骨折與骨裂,保險公司對「骨折」的理賠金額,通常依「嚴重程度」分級賠償。骨科醫師陳建宏指出,保險公司在理賠實務上,用「骨裂」來理賠不完全骨折,是合理的,只是民眾希望以「完全骨折」來要求保險公司理賠,結果造成醫學專業用語與大眾理解出現落差。

陳建宏說,骨折有輕微像髮絲狀裂痕,也有嚴重如粉碎性斷裂,但醫師開的診斷書一律是「骨折」。至於保險公司怎麼定義骨裂或骨折,那是保險契約並非醫學問題。

有位0歲男童小勇,在社區公園盪鞦韆,因用力過度彈飛落地,小勇右手撐地傷及手腕,被爸爸帶往陳建宏骨科診所,陳建宏醫師立即安排照X光,顯示「橈骨」遠端有細微裂痕,沒有錯位的很厲害,幫小勇右手打上石膏固定後,並囑咐定期回診。就在最近一次回診時,小勇爸爸問說:「醫師,這傷勢到底是骨裂還是骨折?為何保險公司人員說,這不是骨折,而是骨裂,只能部分理賠。」

陳建宏表示,醫學專業定義「骨折」:骨頭結構完整性受到破壞的總稱。只要骨頭因為外力或病理原因而出現斷裂、不連續、裂縫,無論大小、深淺或型態,皆稱為骨折。

陳建宏說明,為什麼會有「骨裂」這個名詞?「骨裂」其實就是屬於不完全骨折的一種表現方式,並非獨立的醫學診斷,「骨裂」這個名詞在正統的醫學教科書、國際疾病分類、骨科文獻裡都不存在。

對於骨頭完全斷裂及僅有裂痕,保險賠償金額也會不同。因此,病人以為「骨裂≠骨折」,但在醫師眼中「骨裂=骨折」,而保險公司則用「骨裂」來理賠不完全骨折。

依骨折的型態可細分1.完全骨折:骨頭完全斷裂成兩段或多段。2.不完全骨折:骨頭表面或部分結構出現裂痕,沒有完全斷開,例如青枝骨折(兒童常見)。3.壓迫性骨折:常見於脊椎,因為外力或骨質疏鬆造成椎體高度壓縮。4.病理性骨折:由腫瘤或骨質疏鬆導致骨頭脆弱,輕微外力就造成骨折。

陳建宏說,骨折病人治療流程取決於受傷部位(手腕、腳踝、脊椎…)、骨折型態(穩定或不穩定)、病人年齡、骨質狀況、功能需求(運動員 vs 上班族)。輕微骨折可能只需要石膏固定,嚴重則需要鋼釘或鋼板固定。

陳建宏醫師強調,醫學使用精準的語言很重要,就像「癌症」不能隨便被稱為「腫瘤」、「感冒」不能混淆於「流感」。「骨裂」這個模糊的用詞,易讓病人誤認為是一個比較具「安全感」的診斷。身為骨科醫師,在此要傳達一個正確的觀念:醫學上只有「骨折」,沒有「骨裂」,「骨裂」僅是保險方便理賠術語,非醫學名詞。